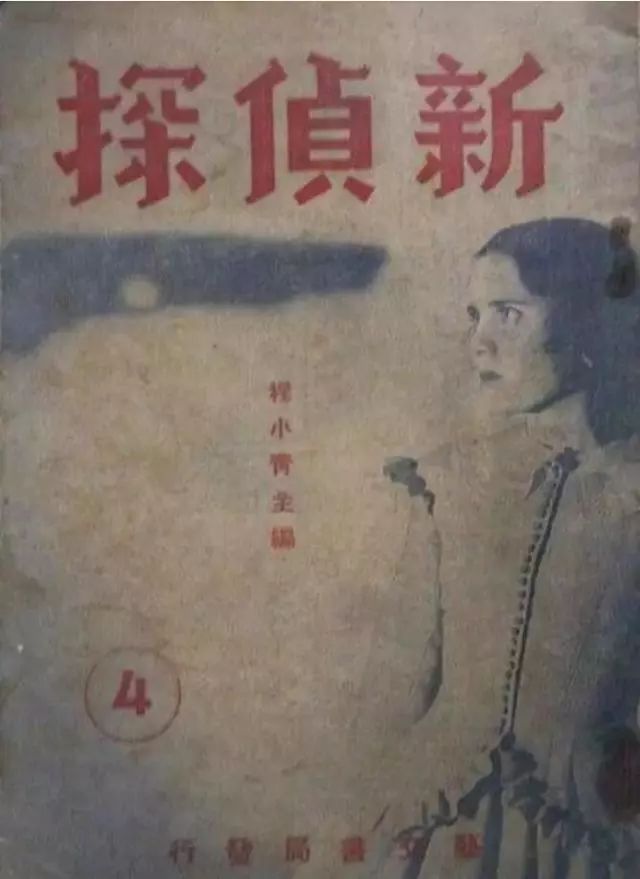

上海侦探公司网程小青(1893—1976),上海私家侦探出生于上海淘沙场(今南市)一个小职员家庭。16 岁即入上海亨达利钟表店当学徒。边学艺边在补习夜校学习英语。1914 年秋,上海《新闻报》副刊《快活林》举办征文竞赛,程小青的《灯光人影》被选中。程小青为其中的侦探取名“霍森”,但可能是“手民”的误植,而校对又没有改正,印出来时却变了“霍桑”。程小青也就以误就误,陆续写起“霍桑探案”来。1915 年,程小青担任苏州天赐庄东吴大学附属中学临时教员,和教英语的美籍教员许安之(Sherejz)互教互学(程向许学英语, 许向程学吴语),英语程度大进,并开始练习翻译文学作品。1916 年,程小青和周瘦鹃等用浅近的文言翻译《福尔摩斯侦探案全集》,共12 集,其中第6、7、10、12 等集中均有他的译作。同年被聘为苏州景海女子师范学校语文教员。1917 年,经人介绍,加入基督教监理会(后改为中华基督教卫理公会)。1919 年,程小青创作的《江南燕》被上海友联影片公司拍成电影,由郑君里主演。1922 年,主编《侦探世界》月刊(由世界书局发行),前后共36 期。程小青曾先后加入南社、青社、星社等文学团体。1923 年,因创作日丰,名声日进,被重学历的东吴大学附中破格聘为语文教员,讲授写作课。同年,在苏州天赐庄附近的寿星桥畔购地营造房屋十多间,自题“茧庐”。1924 年,受无锡的《锡报》之聘为副刊编辑。同时, 通过函授在美国大学中进修“犯罪心理学”、“侦探学”等课程。1927 年,与徐碧波等人合资创办了苏州第一家有发电设备的“公园电影院”。1930 年,应邀再次为世界书局重新编译《福尔摩斯探案大全集》,这次全用白话文翻译。1931 年,由文华美术图书公司出版《霍桑探案汇刊》1、2 集,标示了他笔下的霍桑这一形象被公认为中国“第一侦探”的文学身份。程小青还先后为上海友联影片公司、明星影片公司、国华影片公司等改编电影剧本《舞女血》、《窗中人影》、《慈母》、《可爱的仇敌》、《国魂的复活》、《贤惠的夫人》、《夜明珠》、《杨乃武》、《董小宛》、《孟丽君》、《金粉世家》等。1938 年,和徐碧波合编《橄榄》杂志。1946 年,《霍桑探案全集袖珍本丛刊》陆续由世界书局出版,共计有30 种:《珠项圈》、《黄浦江中》、《八十四》、《轮下血》、《裹棉刀》、《恐怖的活剧》、《舞后的归宿》(又名《雨夜枪声》)、《白衣怪》、《催命符》、《矛盾圈》、《索命钱》、《魔窟双花》、《两粒珠》、《灰衣人》、《夜半呼声》、《霜刃碧血》、《新婚劫》、《难兄难弟》、《江南燕》、《活尸》、《案中案》、《青春之火》、《五福党》、《舞宫魔影》、《狐裘女》、《断指团》、《沾泥花》、《逃犯》、《血手印》、《黑地牢》等。这也是程小青最辉煌的时代。解放后,程小青任教于苏州市第一中学。

程小青的《霍桑探案》在中国侦探小说读者中确实可以算是一个名牌。他曾说:“我所接到的读者们的函件,不但可以说‘积纸盈寸’,简直是‘盈尺’而有余……他们显然都是霍桑的知己——‘霍迷’。”在当时确有许多“霍迷”,说明程小青的作品对广大读者具有很大的吸引力。这正是程小青能严格地遵循福尔摩斯、华生模式所取得的必然结果。程小青在模式上是模仿的,这并非是他没有创造性,而是他认为他翻译过许多国外的侦探小说名家的作品,经比较,他认为在当时,福尔摩斯、华生模式是最佳模式。程小青曾说:“五年以前,我曾译过一部《世界名家侦探小说》集,便可略略窥见侦探小说的作风与体裁的演进的史迹。内中要算柯南道尔的努力最大,成绩最伟。”程小青是“吃透” 了这种福尔摩斯—华生模式的优越性的,他曾谈过学习中的心得与体会,自己为什么要采用霍桑—包朗主从搭档:

譬如写一件复杂的案子,要布置四条线索,内中只有一条可以达到抉发真相的鹄的,其余三条都是引向歧途的假线,那就必须劳包先生的神了,因为侦探小说的结构方面的艺术,真像是布一个迷阵。作者的笔尖,必须带着吸引的力量,把读者引进了迷阵的核心,回旋曲折一时找不到出路,等到最后结束,突然将迷阵的秘门打开, 使读者豁然彻悟,那才能算尽了能事。为着要布置这个迷阵,自然不能不需要几条似通非通的线路,这种线路,就需要探案中的辅助人物,如包朗、警官、侦探长等等提示出来。他提出的线路,当然也同样合于逻辑的,不过在某种限度上,总有些阻碍不通,他的见解,差不多代表了一个有健全理智而富好奇心的忠厚的读者,在理论上自然不能有什么违反逻辑之处的。

因此之故,有不少聪明的读者,便抱定了成见,凡为华生或包朗的见解,总是不切事实和引入歧途的废话,对于他的见解议论特别戒严,定意不受他的诱惑。假如真有这样聪明的读者,那我很愿意剖诚的向他们进一句忠告,这成见和态度是错误的! 因为包朗的见解,不一定是错误的,却往往“谈言微中”。案中的真相,他也会得一言道破,他的智力与眼光,并不一定在霍桑之下,有时竟也有独到之处!但我既不愿把霍桑看做是一个万能的超人,自然他也有失着,有时他也不妨不及包朗。譬如那《两个弹孔》等案,便是显著的例证。读者们如果抱定了前述的成见,读到这样的案子, 难免要怨作者的故作狡猾。那我也不得不辩白一句,须知虚虚实实,原是侦探小说的结构艺术啊。

小说就在这“定式不定”之间运行。通俗文学作家有模式并不是衡量他的创造性够不够的标尺。通俗小说并不避讳模式化,作家的本领就在于从模式的框架中,去制造故事情节最大限度的“陌生化”。因此,范烟桥曾评价程小青,他“模仿柯南道尔的做法,塑造了‘中国福尔摩斯’——霍桑”。而这个霍桑却“是纯粹的‘国产’侦探”。在中国写过侦探小说的作家不下半百,但能像程小青那样,罄毕生的精力与才智,从事这种兼有启智与移情于一体的推理小说,实在是不多的。姚苏凤曾说:“在这个寂寞万状的中国侦探小说之林中,他的‘独步’真是更为难能可贵。”这句话在孙了红的小说还未成熟之前, 是可以说大致不差的。

程小青是一位认真、严肃、正派的侦探小说家,他既反对描写超人式的英雄,又不渲染色情与暴力。他从自己的正义感出发将霍桑塑造成近乎智慧的化身。他在作品中提出的种种疑窦面前,运用科学的方法与读者一起去观察、探究、集证、演绎、归纳、判断,在严格的逻辑轨道上,“通过调查求证、综合分析、剥茧抽蕉、千回百转的途径,细致地、踏实地、实事求是地、一步步拨开翳障,走向正鹄,终于找出答案,解决问题”。程小青的《霍桑探案》总是采取多线索、多嫌犯的错综复杂的矛盾结构。总是在嫌疑与排除、矛盾与解脱、偶然与必然、肯定与否定、可能与不能、正常与反常的对立之中展开和深化情节,几经周转与反复,最后落实到似乎最不可能、最意外的焦点之上,令读者瞠目结舌。此时作者却为此作出无懈可击的逻辑与推理,使读者口服心服。侦探小说的结构规范就在于组织之严谨、布局之缜密、线脉之关合等技巧的自如运用。程小青在这方面是有一定的功力的。他的作品在“启智”的悬念中使读者进入迷宫,而在“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”中使读者出离疑窦,得以豁然开朗,在这一进一出之间,他培养了众多的“霍迷”。

程小青笔下的霍桑并不是万能的超人。书中人曾当面恭维他是“万能的大侦探”,但霍桑的回答是:“什么话!——万能?人谁是万能?”程小青塑造的霍桑,是一位有胆有识的私家侦探,是程小青理想中的英雄。程小青曾为霍桑立传,写过《霍桑的童年》一类的文章。在《江南燕》等探案中,也着重介绍过他的身世。程小青将霍桑原籍设计为安徽人,与程小青的祖籍相同。设计包朗与霍桑在中学、大学同窗6 年。后来包朗执教于吴中(这也与程小青任教于东吴附中暗合)。霍桑因父母先后谢世,“孑然一身,乃售其皖省故乡薄产,亦移寓吴门,遂与余同居”。并褒赞他学生时代具有科学头脑,对“实验心理、变态心理等尤有独到”,而且介绍他“喜墨子之兼爱主义,因墨家行侠仗义之熏陶,遂养成其嫉恶如仇,扶困抑强之习性”。这种对人物早年习性之设计与其成为大侦探后蔑视权贵强暴、同情中下阶层的正义感,具有承袭关系。

霍桑这一形象及其品质有许多值得赞举的地方。他有着敏锐的明察秋毫的观察力,忠实而孜孜不倦的作风,搜集一切足资证明案件实情的材料,进行精密细致的求证。他认为只有具备科学头脑的人,才有“慧悟”的本领,有“察微知著”的“悟性”的智慧,才是侦探的最主要的素质。他从不指白为黑,更不冤屈无辜。恐吓的方法与他无缘,没有足够的证据,决不下武断的结论。他说:“我觉得当侦探的头脑, 应得像白纸一张,决不能受任何成见所支配。我们只能就事论事,凭着冷静的理智,科学的方式,依凭实际的事理,推究一切疑问。因此,凡一件案子发生,无论何人,凡是在事实上有嫌疑可能的人,都不能囿于成见,就把那人置之例外。”

霍桑的这种优良的办案作风又与他的敢作敢为、出生入死、百折不挠的精神紧密相连。霍桑常挂在嘴上的话是:希望是同呼吸一起存在的。绝望的字样在我的字汇中是没有的。程小青就是用这“智慧”与“意志”相结合的性格作为霍桑形象的基本品貌。

包朗这一“助手形象”在程小青看来是不可少的,在柯南·道尔的福案盛行而还没有一种新的模式与它争胜时,似乎这也成为正宗侦探小说所必需的“固定程式”。可是问题是在于包朗缺乏自己的性格特征。如果说霍桑是“主脑”型的,那么这位助手却成了作品中的工具,不仅霍桑要用他,更主要的是程小青要用他,因此,包朗近乎“工具”型。当作品中布置假线以便将读者引入迷宫时,在大多数情况下,包朗是将读者引入迷宫的“向导”。而使读者豁然开朗的则是“主脑”霍桑。在作品中,这位助手还有一个作用,就是成了霍桑制造悬念的“工具”,即往往由他从旁提出疑点,而霍桑又不愿当即坦率地作出回答,于是构成了悬念。有时霍桑说自己尚无把握;或者说,再等半小时,真相可以大白。读者当然只有穷追不舍地阅读下去。而一旦霍桑引领读者走出了迷宫,又少不得包朗从旁为读者做“注释”。因此,包朗既是霍桑的工具,更是程小青的工具,而且还派定他去做读者的工具。包朗在霍桑探案中凡“三用”,而性格却还不够鲜明。这是此类“主从结构” 的侦探小说的一大难点。如果是“并列结构”,这个问题是较为容易解决的。程小青在这方面还不够深思熟虑。

上文提及,社会主义国家的一个共同点就是没有侦探小说,私家侦探在这个制度下是难于存活的。但是在程小青写作侦探小说的社会中,必然会碰到两个问题,一是怎么看待当时的法律问题,二是怎么处理与官方的警探的关系问题。如果说,以革命的立场彻底否定这两点,就等于否定侦探小说存在的必要性。现在我们也看国外引进的侦探小说和侦探影视。我们看的是“猫捉老鼠”的曲折复杂的过程,我们不会去考虑它的背景的制度的合理性问题,是一种假设的正义战胜邪恶。而程小青作为一个清贫出身的知识分子,也是憎恨当时的社会不公的,但他也决不是彻底推翻论者,他就是处在这种境地中的一位有正义感的侦探小说家。这在他的作品中时时有所反映。他要做一位认认真真的“社会剖析派推理小说家”。他在作品中常有所流露:“我又想起近来上海的社会真是愈变愈坏。侵略者的魔手抓住了我们的心脏。一般虎伥们依赖着外力,利用了巧取豪夺的手法,榨得了大众的汗血,便恣意挥霍,狂赌滥舞,奢靡荒淫,造成了一种糜烂的环境,把无量的人都送进了破产堕落之窟……骇人听闻的奇案也尽足破历来的罪案纪录。”程小青尽量地将社会问题与探案有机地结合起来,使鞭挞的寓意与惊险的情节相融汇。此类较为成功的作品有《案中案》、《活尸》、《狐裘女》和《白纱巾》等。在《白纱巾》中,霍桑与包朗对当时的法律也有自己的评价:“在正义的范围之下,我们并不受呆板的法律的拘束。有时遇到那些因公义而犯罪的人,我们往往自由处置。因为在这渐渐趋向于物质为重心的社会之中,法治精神既然还不能普遍实施,细弱平民受冤蒙屈,往往得不到法律的保障。故而我们不得不本着良心权宜行事。”那就是说,程小青对当时的社会和法律都提出了自己的质询,但是他又不是彻底的改造派。他有自己的进步意识,较清醒地站在正义的立场上处理社会不义与法律倾斜诸问题。

霍桑与包朗作为私家侦探,他们与官方警探的关系也存在着两重性。在作品中包朗说: “现在警探们和司法人员的修养实在太落后了,对于这种常识大半幼稚得可怜,若说利用科学方法侦查罪案,自然差得更远。他们处理疑案,还是利用着民众们没有教育,没有知识,不知道保障固有的人权和自由,随便弄到一种证据,便威吓刑逼地胡乱做去。这种传统的黑暗情形,想起来真令人发指。”对官方的警探指责到这个程度,也就难能可贵了。

但这些官方的警探也要与霍桑、包朗共事,而且他们的情况也各有不同,因此,有时也得到适度的肯定,即以汪银林为例:“汪银林是淞沪警署的侦探部长……已担任了十二三年, 经历的案子既多,在社会上很有些声誉。”“汪银林的思想虽不及霍桑敏捷,关于侦探学上的常识,如观察、推理和应用科学等等,也不能算太丰富,可是他知道爱惜名誉,他的办事的毅力与勇敢……在侪辈中首屈一指。”当然,在程小青笔下也有许墨佣之流的警探,但主要还是写他们的“主观”与“争功”,草菅人命的事还不多见。但不管怎样, 这些警探的出场是当时的社会结构使然,另外他们的最大职责就是为私家侦探作陪衬,以显示私家侦探的高明。这是侦探小说的又一固定模式。在社会主义国家这样的“贬损”或“陪衬”是决不容许的,因此,侦探小说就得退出历史舞台,代之以智勇双全的官方警探也是必然的趋向了。

程小青对侦探小说的贡献不仅仅是在翻译与创作上的丰硕成果,他在上海侦探公司理论上也有一定的造诣。他对这方面的阐述虽还缺乏系统性,但与其他侦探小说作家相比,他的侦探理论的修养远超于其他人之上。如果要概括程小青在这方面的建树则可用12个字加以描述: “叙历史,谈技法,争位置,说功能”。程小青对国外侦探小说的历史有较多的了解,这是由于国外的侦探小说也不过百年历史,而他在译介多位侦探小说作家的作品时,对他们的创作的历程及发展流变进行了一定的研究,这也就呈现了这类小说的历史进程了;而程小青对侦探小说介绍到中国来的经过,因为自己是亲历者,所以是了如指掌的。在侦探小说的多种技法的运用上,他也有自己的切身体会。例如他比较了侦探小说的“他叙体”与“自叙体”的不同的表达法,通过实践,他阐释自己为什么喜欢运用“自叙体”的原因。他也谈过侦探小说的命名与取材的技巧,怎样设计开端与结尾的技法,直至如何在生活触发中获取灵感,如何进行构思以及侦探小说的严谨密致的结构技法等等。

值得提出的是,程小青想在文学领域中为侦探小说争一席之地的愿望久久萦绕在他的心头,与此相关的是他多次谈及他的侦探小说的功能观。他想用侦探小说的功能从学理上说明它是在文学的疆域之中的。他在《侦探小说在文学上之位置》一文中指出:“其在文学上之地位众说纷纭,出主入奴,迄无定衡。”不少人还“屏侦探小说于文学的疆域之外, 甚至目侦探小说为‘左道旁门’而非小说之正轨。”侦探小说有大量的读者,竟在文学的户籍中报不上一个户口,他为此而焦急。于是他从想象、情感和技巧三方面来论证侦探小说的文学血缘。他认为任何文学体裁都需要想象,而侦探小说却更少不了想象这一元素;他对有些人说侦探小说不能“诉诸情感”,感到愤愤不平。他指出侦探小说能令读者的感情进入惊涛骇浪的境界:“忽而喘息,忽而骇呼,忽而怒眦欲裂,忽而鼓掌称快……”在技巧上,程小青指出:“侦探小说写惊险疑怖等等境界之外,而布局之技巧,组织之严密,尤须别具匠心,非其他小说所能比拟”。程小青是在国内较早地为侦探小说争文学地位的“先驱”之一。他的结论是:“侦探小说在文艺园地中的领域可说是别辟畦町的。”程小青的所谓“别辟畦町”是指侦探小说不仅有一般小说的“移情”作用,而且有它特有的“启智”功能:“我们若使承认艺术的功利主义,那末,侦探小说又多一重价值。因为其他小说大抵只含情的质素,侦探小说除了‘情’的原素以外,还含着‘智’的意味。换一句话说,侦探小说的质料是侧重于科学化的,它可以扩展人的理智,培养人们的理论头脑,加强人们的观察力、想象力、分析力、思考力,又增进人们辨别是非真伪的社会经验。所以若把‘功利’二字加在侦探小说身上,它似乎还担当得起”。程小青反复地说明这些道理,他说得够多的了,可是却毫无用处。正如《霍桑探案丛刊·姚序》所说的“说起侦探小说, 在我们的‘壁垒森严’的新文坛上仿佛是毫无位置的。一般新文学家既不注意它们的教育作用,亦无视它们的广泛的力量,往往一笔抹煞,以为这只是‘不登大雅之堂’的小玩意儿;于是‘宗匠’们既不屑一顾,而新进者们亦无不菲薄它们的存在”。其实这样的小说是完全符合“文学为人生”的信条的。但是我们不得不怪程小青说得太早了。一旦无产阶级当家作主,就会懂得维持社会治安的重要性了。因此也有人出来承认程小青的侦探小说有一定的现实意义了。其次,程小青当时并不懂得无产阶级文学运动是文坛上唯一的运动, 在这一元化的文坛上,侦探小说是争不到地位的,只有文学多元化的时代的到来才会有侦探小说在文学上的位置。

|